Das „New Normal“ hält aktuell Einzug in unseren Teams. Sie haben mit Ihrem Team eine annehmbare und durchaus effiziente Arbeitsweise im Remote-Alltag gefunden. Dennoch haben Sie das Gefühl, dass was auf der Strecke bleibt!? Dazu kommt bereits eine neue Herausforderung, … „Hybrid Work“.

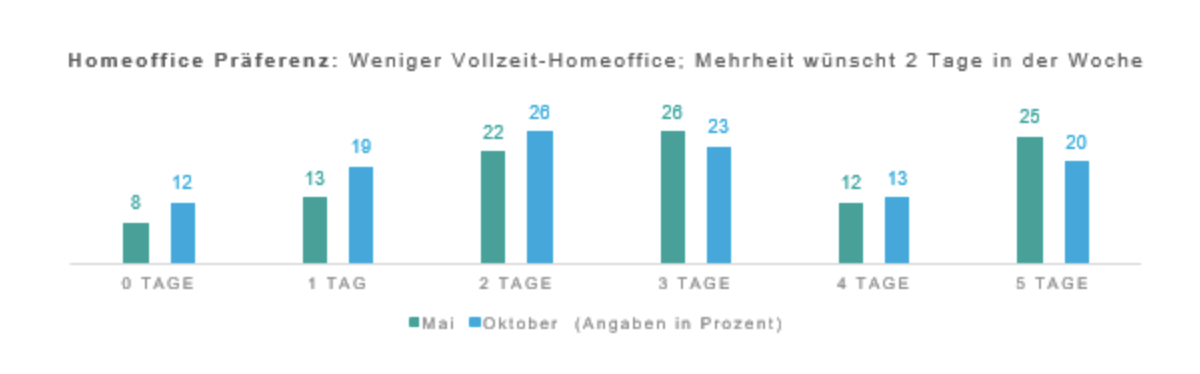

Einige KollegInnen sind wieder vermehrt vor Ort, die Anderen arbeiten nach wie vor hauptsächlich mobil. Der Teamalltag ändert sich und die gemeinsamen Kommunikationsstrukturen und Regeln für ein gutes Miteinander gilt es neu zu gestalten. Hybrid-Work bedeutet, dass ein Team an einigen Tagen in der Firma arbeitet, an anderen mobil oder von zu Hause aus. Im Idealfall folgt es einer teaminternen Logik: Menschen verbringen eine bestimmte Zahl von Tagen im Büro, für Meetings und für die engere Zusammenarbeit. Stillarbeit und Aufgaben, die Konzentration erfordern, können dagegen zu Hause ausgeführt werden.

Wenn wir von EinfachStimmig Anfragen für New-Work-/Hybrid-Work-Themen bekommen, sind es meist folgende Fragen, die wir lösen sollen:

- Wie können wir im Team hybrid gut miteinander arbeiten?

- Welche technischen Möglichkeiten gibt es für Teammeetings, wenn einige vor Ort sind und andere mobil arbeiten?

- Wie schaffen wir auch hier Raum für gemeinsame Ideen-Sessions, ein konstruktives Miteinander, den persönlichen Austausch – und wo sind ehrlich auch die Grenzen?

- Was müssen wir uns bewusst machen und wo gilt es neue Arten der Zusammenarbeit zu entwickeln?

Aus den zahlreichen Erfahrungen, Workshops und Projektbegleitungen haben wir deshalb einen 10-Punkte-Plan als „Turboboost“ aufgestellt. Dieser gibt Ihnen erste Hilfestellungen und lässt gleichzeitig Raum für neue Ideen zum hybriden Miteinander. Und so gestalten Sie die erfolgreiche hybride Zusammenarbeit:

1. Lüften Sie das Geheimnis – wo befinden Sie sich gerade?

Das Frustrationspotenzial

Teammitglieder sind nicht immer da, wo man sie vermutet.

Die Lösung

Transparenz! Alle Teammitglieder müssen sichtbar machen, wann sie wo sind und ob sie gerade erreichbar sind. Im Idealfall verhalten sie sich dabei vorhersagbar.

Was Sie tun können

Sprechen Sie bei Ihrem Team die Frage an, ob die Verortung ein Problem darstellt. Wenn ja, überlegen Sie, wie Sie mit einer technischen Lösung möglichst bequem unterstützen können. Wer ein Chat-System nutzt, kann den Standort z.B. im Anzeigenamen oder mit einem Symbol klarstellen. Weitere Ideen: Dienstplan-System, Digitales Kanban-Board.

2. Im „Flow“ sein – WO wird WAS gemacht?

Das Frustrationspotenzial

An Bürotagen am Schreibtisch sitzen und im Homeoffice vor Video-Konferenzen hängen? So nervt das hybride Arbeiten.

Die Lösung

Gute Absprachen! Wer weiß, welche Arbeit wo hingehört und wann sie gemacht werden muss, kann seinen Wochenplan daran ausrichten.

Was Sie tun können

- Transparenz und Vorhersehbarkeit schaffen

- Handlungsorte als Teil der Prozessplanung

Gibt es in Ihrem Team viele sich wiederholende Aufgaben oder Aufgaben gleicher Art, dann legen Sie für jede von ihnen fest, wo sie gemacht werden können. Was zählt, ist der gemeinsame Nenner. Zusätzlich können Sie einen Jour fixe vereinbaren, an dem Sie absprechen, wann Aufgaben angegangen werden, die Anwesenheit erfordern. Laden Sie Kolleginnen und Kollegen dann regelmäßig ein, Termine zu vereinbaren:

- Welche Termine, Aufgaben oder Prozesse sind kritisch und erfordern Anwesenheit?

- Ist es sinnvoll, für bestimmte Projekte auf Coworking-Spaces auszuweichen?

- Welches Team braucht wann welche Arbeitsplätze?

3. Leistungsstark im eigenen Takt tanzen.

Das Frustrationspotenzial

Alle müssen gleichzeitig arbeiten, selbst wenn Biorhythmus oder Familie andere Bedürfnisse schaffen.

Die Lösung

Trennen Sie sich von der Idee der synchronen Arbeit. Es gibt keinen zwingenden Grund für sie. Es will nur niemand durch Abwesenheit auffallen. Normalisieren Sie das asynchrone Arbeiten.

Was Sie tun können

Besprechen Sie mit Ihrem Team, welche Fixpunkte in einer Woche oder an einem Tag wirklich wichtig für Sie sind. Sie können wie Kernzeiten funktionieren, also Zeiten, in denen (fast) alle erreichbar sein sollten.

Tipp an Führungskräfte: Nehmen Sie den persönlichen Bedürfnissen das Stigma! Dann finden Sie heraus, wie Ihre Leute am besten arbeiten.

4. Virtuelle Pause – heute bin ich präsent im Meeting!

Das Frustrationspotenzial

Beim Meeting sitzen einige zu Hause, andere im Konferenzraum. Kolleginnen und Kollegen sind unerwartet nicht da, andere sitzen im Büro und erledigen Arbeit, die zu Hause genau so gut (oder besser) machbar sind.

Die Lösung

Schaffen Sie Meetingtage, an denen das Team darauf eingestellt ist, ins Büro zu kommen, und organisieren Sie die Arbeit so, dass die Zeit vernünftig genutzt wird.

Was Sie tun können

Schauen Sie sich an, was Ihr Team an welchen Tagen der Woche tut:

- An welchen Tagen treffen Sie sich für wichtige Besprechungen?

- An welchen Tagen bereiten Sie viel vor oder nach?

- Sind diese Tage und Zeiten für alle gleich oder gibt es Unterschiede?

- Gibt es Funktionen, die im Büro täglich besetzt sein müssen?

Der Wechsel auf hybrides Arbeiten verlangt und ermöglicht, dass Sie den Rhythmus Ihrer Arbeit anpassen.

5. „Remote first“ – entweder ganz oder gar nicht!

Das Frustrationspotenzial

Einige sitzen im Konferenzraum, andere zu Hause. Die Teammitglieder zu Hause sehen ihre Kolleginnen und Kollegen nur klein, manche sind schlecht zu verstehen, manche Gesprächsteile gehen unter. Das Gefühl, ausgestoßen zu sein, entsteht.

Die Lösung

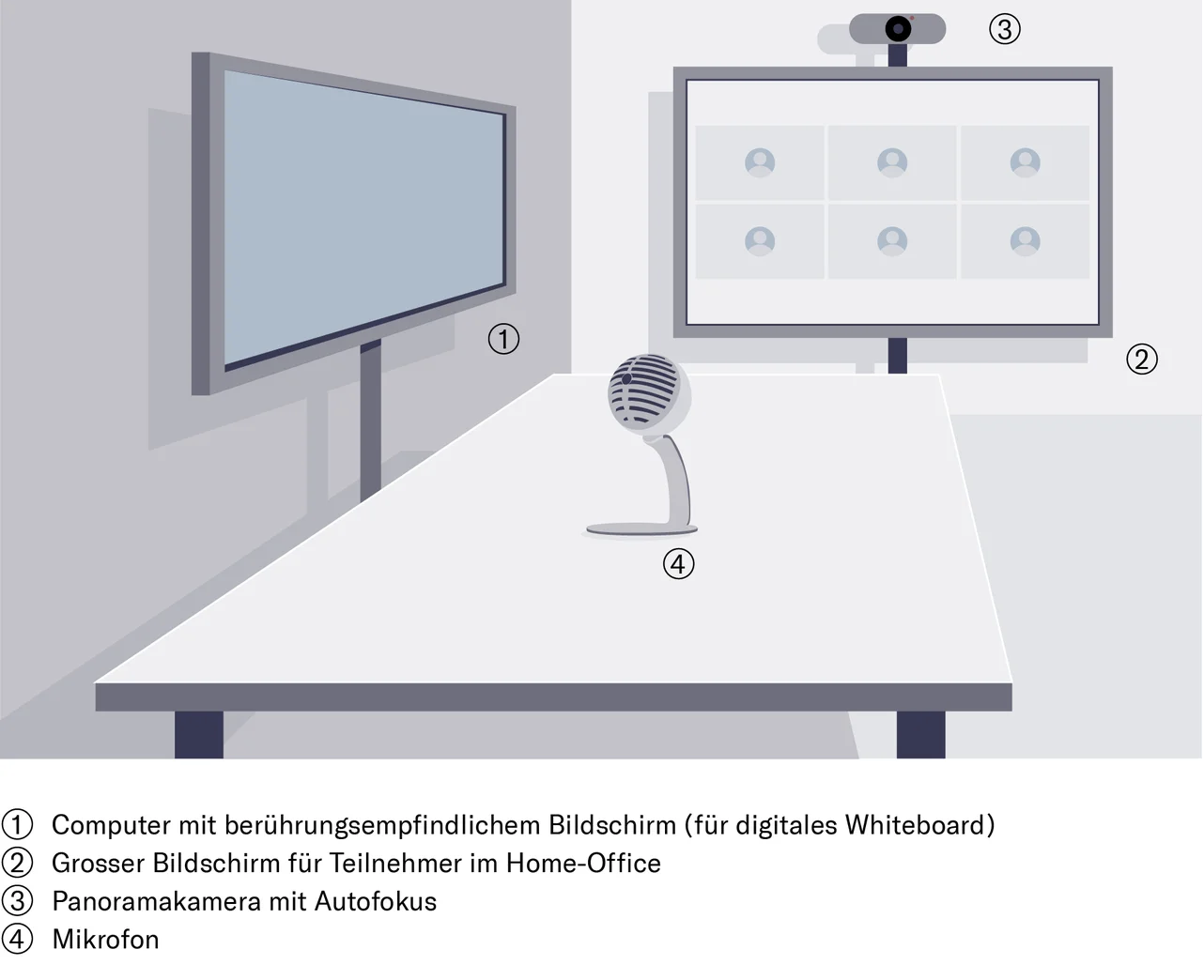

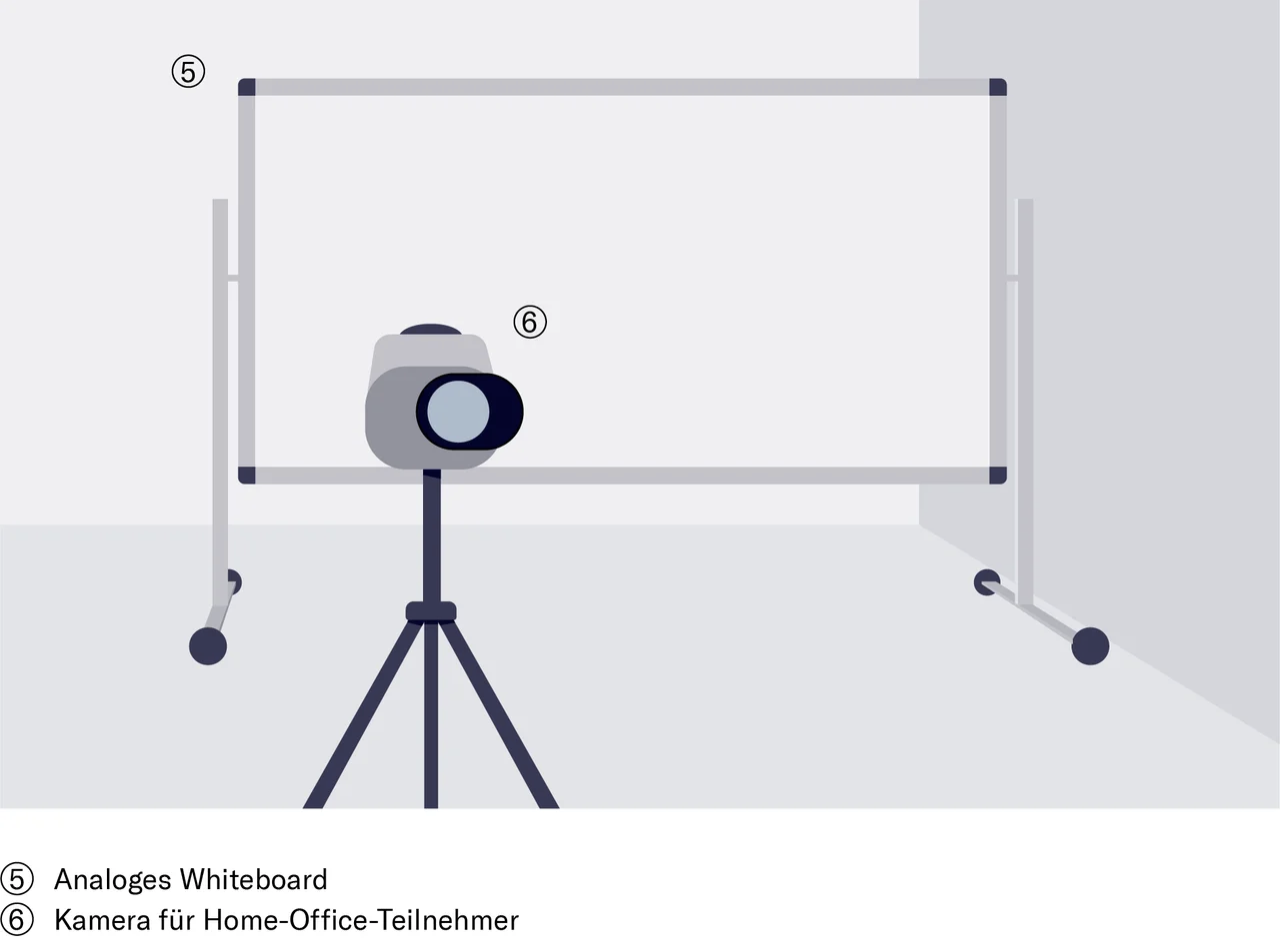

Remote first! Wenn das Meeting gemischt stattfindet, dann können alle Beteiligten über ihre eigenen Geräte zugeschaltet sein. Jeder schaut in seine Kamera, alle sind gut zu hören. Oder Sie sorgen für eine gute Technikausstattung.

Was Sie tun können

Versuchen Sie zunächst, Meetings so zu planen, dass möglichst viele aus dem Team an einem Ort zusammenkommen.

6. Effektivitätsbremse lösen und MitarbeiterInnen empowern.

Das Frustrationspotenzial

Menschen arbeiten zu Hause und sind unsicher, ob sie Entscheidungen selbst treffen können. Fragen müssen per E-Mail, Chat oder Anruf gestellt werden. Die Arbeit verzögert sich, Vorgesetzte werden unterbrochen.

Die Lösung

Statten Sie Ihr Team mit mehr Autonomie aus. Überprüfen Sie im Team, wo Entscheidungen eigenverantwortlich getroffen werden können.Alles, was ohne Chefin oder Chef entschieden werden kann, spart Zeit und stärkt die Kompetenz der Mitarbeitenden.

Was Sie tun können

Hinterfragen Sie Ihre "Hierarchien". Finden Sie heraus:

- Welche Dinge sprechen Mitarbeitende mit ihren Führungskräften ab, obwohl sie es nicht müssten?

- Welche Kompetenzen oder Freiheiten fehlen?

- Gibt es Unsicherheiten oder Zurückhaltung davor, Verantwortung zu übernehmen?

- Wie lässt sich das ändern?

7. Ready for Hybrid-Work?!

Das Frustrationspotenzial

Lösungen für Probleme oder Entscheidungen bei Uneinigkeit treffen die Anwesenden „mal schnell“ unter sich. Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice bleiben außen vor – mit der Begründung, sie seien nicht da gewesen.

Die Lösung

Schaffen Sie verlässliche Prozesse für alles, was in einer Gruppe entschieden werden muss.

Was Sie tun können

- klare, effiziente Regeln für ein Miteinander

- Entscheidungen festlegen

- fixe Zeiten für Entscheidungen wirken Unsicherheit entgegen

- keine Geheimnisse bei der Entscheidungsfindung

8. Wollen - mehr als nur ein Zufall.

Das Frustrationspotenzial

Zufällige Begegnungen auf dem Flur sind seltener geworden, an Arbeitstagen fehlen die Zerstreuung und das kreative Potenzial. Virtuelle Kaffee-Dates sind häufig unbefriedigend.

Die Lösung

Vergessen Sie die halbherzigen Videodates. Wenn Sie sich nicht mehr zufällig treffen können, dann verabreden Sie sich bitte richtig.

Was Sie tun können

Bewusstes Socializing statt Zufallsbegegnungen: Nutzen Sie die Bürotage dafür, sich mit Anderen zu verbinden, vielleicht neue Leute kennenzulernen. Konkret kann das bedeuten:

- Wenn Ihnen spontan ein Kollege oder eine Kollegin einfällt, schreiben Sie direkt eine kurze Nachricht und fragen Sie, wie es ihm oder ihr geht.

- Verabreden Sie sich.

- Etablieren Sie einen Check-in: Zum Beginn eines Meetings sind alle Beteiligten eingeladen, zu erzählen, was sie gerade beschäftigt.

- Werden Sie konkret: Wenn Sie sich treffen möchten, dann vereinbaren Sie direkt Zeit und Ort.

- Gehen Sie aufmerksam mit Geburtstagen um. Im Team können Sie diese nachfeiern, wenn alle zum Meetingtag zusammenkommen.

- Planen Sie Tage im Büro nicht durch. Lassen Sie sich Freiräume für Begegnungen.

9. Fair Play – Ich habe die Regeln (mit)gemacht!

Das Frustrationspotenzial

Jeder arbeitet für sich, bald entstehen verschiedene Abläufe. Das Team wird unübersichtlich und Absprachen schleifen sich ab.

Die Lösung

Einigen Sie sich auf Spielregeln und benennen Sie eine Person, die sie aktuell hält, ihren Nutzen hinterfragt, bei Unklarheiten antworten kann und regelmäßig Feedback einholt. Die Initiative sollte von der Führungskraft ausgehen - die Auslegung der Spielregeln kann gemeinsam im Team erfolgen.

Was Sie tun können

Jedes Team hat seine eigenen Bedürfnisse, Ziele und Wünsche an die Zusammenarbeit. Finden Sie heraus, was für ihr Team wichtig ist. Das kann bedeuten, dass Sie erst einmal bestimmte Abläufe ausprobieren, ohne diese schon fest zu verankern.

Ein Beispiel: „Wir wollen, dass bei wichtigen Entscheidungen alle Mitarbeitenden gehört werden. Deshalb entscheiden wir – wann immer es möglich ist – in einem Remote-First-Meeting, das dieses vor 16 Uhr beendet sein muss. Diese Treffen sind neutral moderiert und jede/r, der möchte, kommt zu Wort. Um diese Meetings zeitlich zu begrenzen, einigen wir uns darauf, Beiträge nicht zu wiederholen, sondern uns, wenn es geht, auf Zustimmung zu beschränken.“

10. Onboarding – einfangen reicht nicht!

Das Frustrationspotenzial

Für neue Kolleginnen und Kollegen ist es schwer, in das bestehende Team zu finden.

Die Lösung

Betrachten Sie den Prozess des Onboardings als wichtige Aufgabe des Teams. Benennen Sie einen Verantwortlichen und geben Sie den Neuen eine Struktur an die Hand, mit der sie gut ankommen.

Was Sie tun können

Menschen verbinden sich mit Menschen. Das ist leichter, wenn sie einander begegnen oder zumindest die Gelegenheit bekommen, sich auf einer persönlichen Ebene zu verbinden. Schaffen Sie ihnen außerdem für den allerersten Tag einen klaren Zeitplan: Wann ist das Welcome-Meeting mit allen? Wann trifft sich die Person virtuell mit wem? Was muss zwischendurch erledigt werden? Wer kann wann Orientierung geben? Welche Meetings sind wichtig?

Im Idealfall wissen neue Kolleginnen und Kollegen am ersten Tag zu jeder Zeit, was sie zu tun haben, bevor sie am zweiten Tag in die selbständigere Arbeit starten. Onboarding-Buddys können den neuen Kolleginnen und Kollegen zur Seite stehen, indem sie sie dabei unterstützen, anzukommen. In der Rolle als Buddy beantworten Sie Fragen oder klären proaktiv über Besonderheiten auf.

Sie können auch zu einem Speeddating anregen: Dann treffen sich neue Mitarbeitende einzeln mit allen Kolleginnen und Kollegen zu kurzen (bei Bedarf digitalen) Kaffee-Dates.

Gleich ausprobieren und Erfahrungen sammeln! Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Autorin: Annika Leopold ist Expertin für Design Thinking und digitales Neudenke, Kooperationspartnerin von EinfachStimmig

Quelle: Leseraum unseres Geschäftspartner EinfachStimmig