Eliza Filby ist britische Generationen-Expertin. Sie untersucht die Gesellschaft aus der Optik des Alters – von den Babyboomern bis zur Generation Alpha. Von den Veränderungen, die durch die Generation Z angestossen würden, könnten alle profitieren, meint sie. Viele Ältere würden das aber nicht erkennen.

Die Londoner Historikerin Eliza Filby ist fasziniert von Generationen. Sie ist überzeugt, dass wir als Gesellschaft die Kindheit beschleunigen, das Erwachsenwerden verzögern, die Lebensmitte verleugnen und neu definieren, was es heisst, alt zu sein. Filby kritisiert zwar, dass bei der Generationen-Analyse häufig lediglich Stereotype hervorgebracht würden. Dennoch hälfen die Kategorien Alter und Generation, die Menschen als Produkt ihrer Zeit zu sehen. Jede Generation habe ihre Überzeugungen, Erfahrungen, Gewohnheiten und Werte. Stossen die unterschiedlichen Generationen aufeinander, bleiben Konflikte nicht aus. Das gilt auch für die Welt der Arbeit.

Frau Filby, viele Unternehmen haben sich «Diversity» auf die Fahnen geschrieben. Gemeint ist damit meist Geschlechterdurchmischung. Sie setzen sich für Altersdiversität ein. Warum finden Sie das wichtig?

Das Alter der Menschen ist sehr polarisierend. Es spaltet die Gesellschaft, und zwar mehr als das Geschlecht oder die Zugehörigkeit zu einer Ethnie. Das Alter hat in der Arbeitswelt lange den hierarchischen Status definiert. Je älter, desto höher. Diese Hierarchie wird aufgebrochen.

Unternehmen scheinen jüngere Mitarbeiter heute zu hofieren. Sehen Sie einen regelrechten Jugendwahn?

Die Jungen haben sehr viele Optionen. Sie spüren, dass sie am Arbeitsmarkt gefragt sind. Sie gelten als agiler, flexibler und billiger. Sie sind technologisch versiert. Zwei Drittel wollen selbst Unternehmerinnen und Unternehmer werden, aber nicht Angestellte in grossen Unternehmen. Deshalb werden sie von den Unternehmen regelrecht hofiert.

Das grosse Interesse an der Generation Z hat aber auch Nachteile. Die Jungen wissen um ihren Wert und bewegen sich auf dem Arbeitsmarkt wie auf Tinder. Selbst wenn sie für einen Job zugesagt haben, schauen sie weiter. Sie sind hyperindividuell. Sie fragen nicht mehr: Was kann ich für das Unternehmen tun? Sie fragen: Was kann das Unternehmen für mich tun?

Werden die Älteren in den Unternehmen diskriminiert?

Altersdiskriminierung ist ein Problem. Darüber müssen wir als Gesellschaft eine grosse Diskussion führen. Wir brauchen die älteren Arbeitnehmer. Und wir brauchen sie produktiv, motiviert und nicht auf dem Abstellgleis. Für die Unternehmen ist es ein harter Kostenfaktor, wenn sie Leute verlieren. Momentan erhalten die Jungen viel Aufmerksamkeit, wesentlich mehr als die Alten. Aber auch die Älteren müssen sich gehört fühlen, sonst springen sie ab.

Warum werden die Älteren nicht mehr gehört?

Wir denken, wir wissen, was sie wollen. Aber die Wünsche der Boomer und der Generation X haben sich verändert. In Umfragen gibt ein Drittel der Generation X an, künftig weniger arbeiten zu wollen. Die Covid-Pandemie hat vielen von ihnen gezeigt, dass sie nicht mehr jung sind. Covid war altersdiskriminierend. Plötzlich galten die Generation X und die Boomer als verletzlich. Das hat ihren Fokus vermehrt auf die Bedeutung ihrer eigenen Gesundheit gelenkt.

Ein weiteres Problem ist, dass sich viele Ältere emotional aus dem Arbeitsleben ausklinken, vor allem Männer. Die Gender-Debatte hat viele Männer entfremdet, auf ein Abstellgleis verfrachtet und verstummen lassen. Sie haben Sinn und Status verloren.

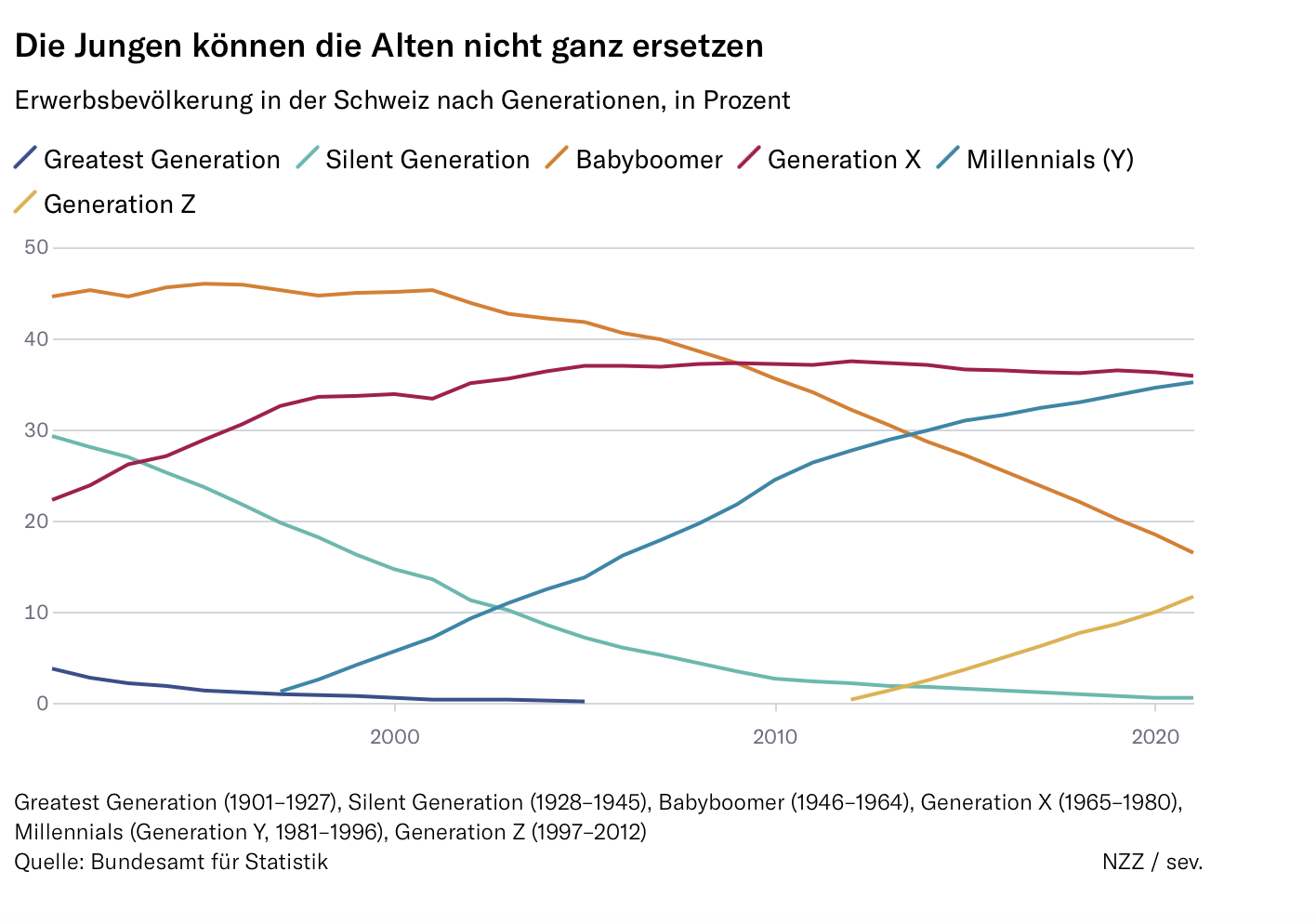

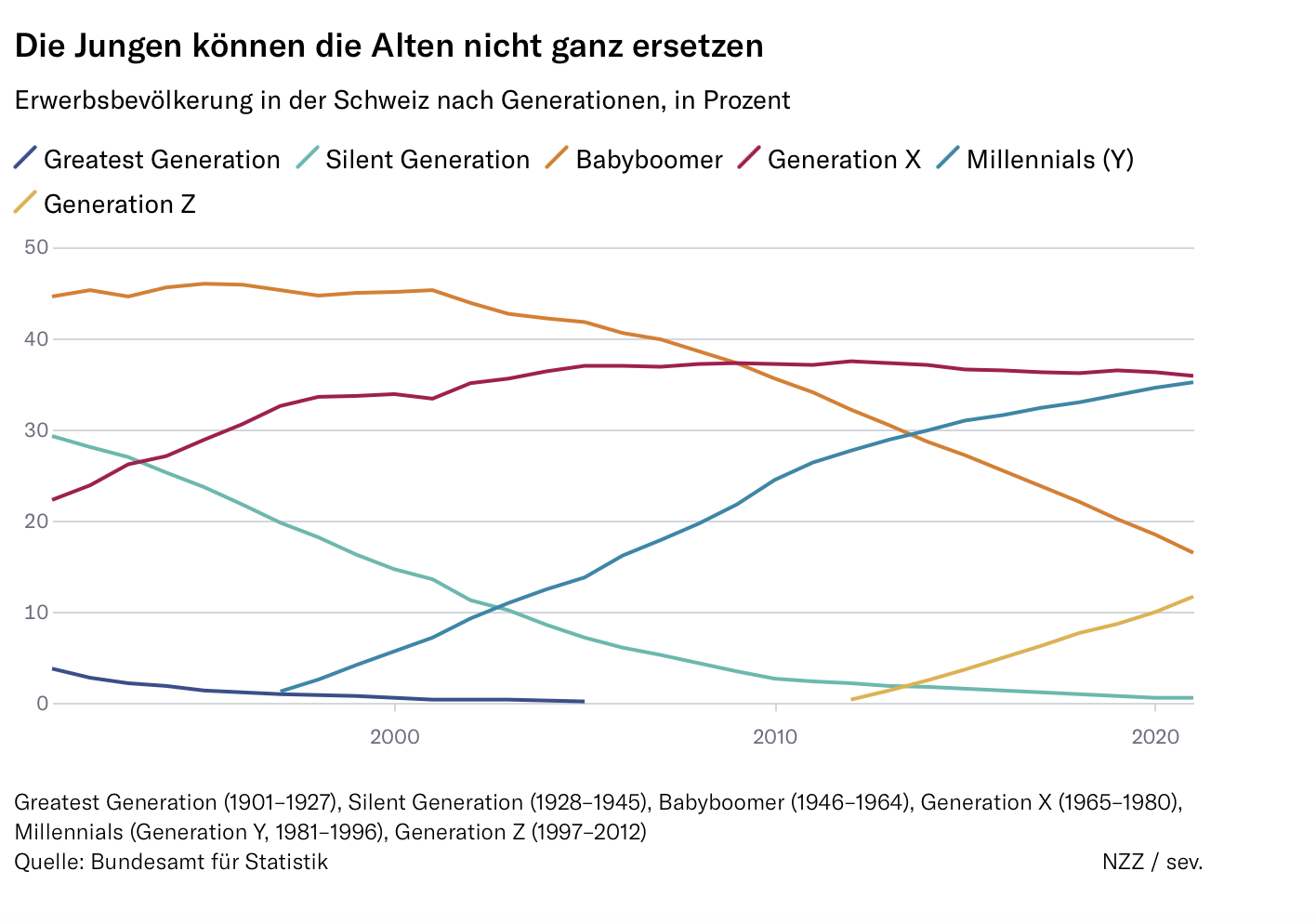

In den Unternehmen arbeiten seit dem Eintritt der Generation Z in den Arbeitsmarkt mit ihr, den Babyboomern, der Generation X und den Millennials erstmals vier verschiedene Generationen zusammen. Warum führt das zu Spannungen?

Eigentlich wollen alle dasselbe. Einen guten Lohn und ein gutes Leben. Aber das Verhalten ist unterschiedlich. Das führt zu Konflikten. Die Generation Z ist mit weniger Formalität aufgewachsen. In der Arbeitswelt muss man ihnen zum Teil Regeln erst noch beibringen, die für andere selbstverständlich sind. Zum Beispiel das Telefon abzunehmen, wenn es klingelt. Die Generation Z ist es nicht mehr gewohnt, E-Mails zu beantworten. Kommuniziert wird per Slack oder mit Voice-Nachrichten.

Die Generation X und zum Teil auch die Boomer wollen sich ihrerseits nicht aus ihren Positionen verdrängen lassen. Sie wollen weiterarbeiten beziehungsweise müssen dies zum Teil auch aus finanziellen Gründen.

Was sind die grössten Konflikte?

Von den Veränderungen wie mehr Flexibilität und Work-Life-Balance, die durch die Generation Z angestossen werden, können alle profitieren. Viele Ältere erkennen das aber nicht. Sie meinen, dass nur die Jungen Vorteile hätten, und werden missgünstig.

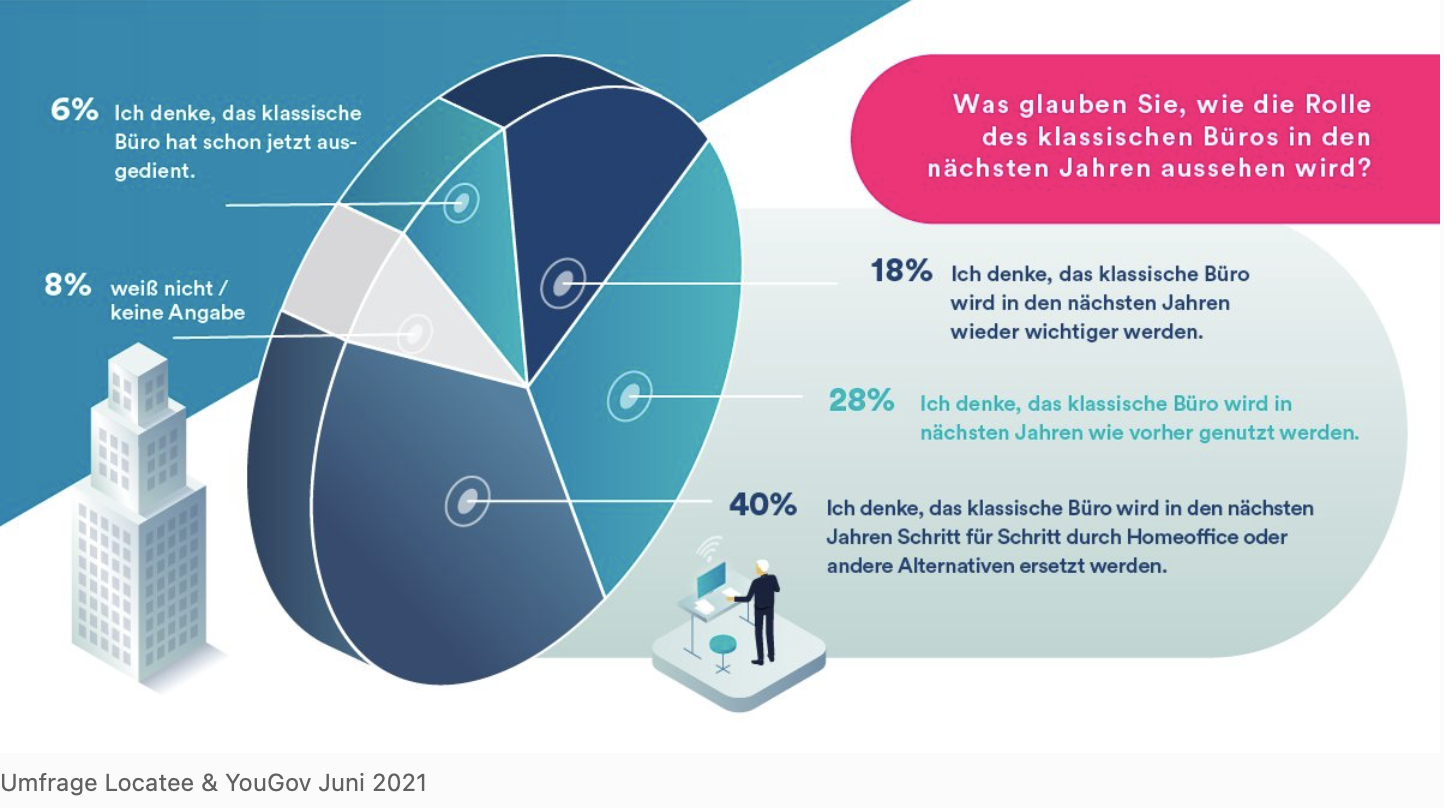

Veränderungen gibt es aber auch für die Arbeitgeber. Die Unternehmen müssen lernen, mit Angestellten zu leben, die ihr Einkommen aus mehreren Quellen beziehen. Die Jungen betreiben neben ihrem Job vielleicht noch einen kleinen Online-Shop. Die Älteren arbeiten zum Ende ihrer Karriere vermehrt reduziert auf Mandatsbasis. Das Erwerbsleben endet nicht mehr auf dem Höhepunkt. Der Ausstieg wird gleitender. Es wird Zeit brauchen, bis sich die Unternehmen daran gewöhnen.

Was können die Älteren von den Jüngeren lernen?

Die Jungen sind sehr gut darin, ihre Werte und sich selbst an den Arbeitsplatz zu bringen. Sie zeigen ihre Persönlichkeit sehr offen.

Die Älteren können von den Jüngeren lernen, ihre Meinung zu äussern. Sie können lernen, eine bessere Work-Life-Balance zu etablieren und Unternehmergeist zu entwickeln. Und natürlich können sie von den Jüngeren technologische Fähigkeiten lernen.

Was können die Jüngeren von den Älteren lernen?

Zwischenmenschliche Fähigkeiten. Die Fähigkeit, Beziehungen zu pflegen, Achtung zu zeigen und Formalitäten einzuhalten, wenn es das braucht. Die Jungen sind oft ungeduldig; sie können eine gewisse Art der Geduld und Gelassenheit lernen.

Für viele junge Erwachsene ist es einfacher, frei vor einer Kamera zu sprechen und ein Video aufzunehmen, als anderen zuzuhören, besonders, wenn diese anderer Meinung sind.

Wer muss sich anpassen?

Beide.

Wie verändert sich die Unternehmenskultur?

Derzeit ist alles cool, was jung ist, und alles nicht cool, was alt ist. Das ist eine echte Gefahr. Gerade aber die künstliche Intelligenz wird uns dazu zwingen, unseren Fokus auf Ethik und menschliche Werte zu richten.

Wie sieht es aus mit der Konzentrationsfähigkeit? Ist die Aufmerksamkeitsspanne der jüngeren Generation tatsächlich kürzer geworden?

Die geringere Aufmerksamkeitsspanne ist eine schlechte Sache. Das betrifft uns alle, mich auch. Ich habe einen Timer auf dem Tisch und habe es mir zur Regel gemacht, dass ich in den Konzentrationsphasen nicht aufstehen, das Handy nicht anschauen, keine Mails checken darf.

Das System nennt sich Pomodoro-System, nach einem italienischen Wissenschafter, der dieses mit einem Timer in Tomatenform entwickelt hat. Die Schulen sollten den Schülern beibringen, wie man hyperfokussiert. Es ist wie ein Muskel, den man trainiert. 25 Minuten Hyperfokus, dann 10 Minuten Pause. Dann wieder Hyperfokus. Insgesamt dreimal. Anstatt wirklich konzentriert zu sein, sind wir oft nur halb fokussiert.

Die Generation Z ist mit Gleichberechtigung aufgewachsen. Rechnen Sie damit, dass die Frauen dieser Generation immer noch mehr Familienarbeit übernehmen als die Männer?

Die Frauen der Generation Z wollen nicht so hart arbeiten wie ihre Mütter. Ihre Mütter waren die erste Generation von Frauen, die im Berufsleben wirklich Karriere machen konnten. Die jungen Frauen haben gesehen, wie viel Stress ihre Mütter durch die Doppelbelastung hatten. Die Generation Z möchte eine bessere Work-Life-Balance. Das geht nur, wenn die Männer mitmachen. Damit die Frauen im öffentlichen Raum aufsteigen können, müssen die Männer in der heimischen Sphäre aufsteigen.

Die #MeToo-Bewegung hat auch den Männern viel gebracht. Väter, die nicht Vollzeit arbeiten, müssen nicht mehr zeigen, dass sie nicht minderwertig und schäbig sind. Vaterschaft am Arbeitsplatz ist akzeptierter. Perfekt ist es nicht. Ein Vater kann heute sagen, dass er müde sei, weil die Kinder in der Nacht nicht durchgeschlafen hätten. Aber es ist noch nicht akzeptiert, dass er ein Meeting früher verlässt, um die Kinder von der Krippe abzuholen.

Über die Expertin

Dr. Eliza Filby ist Generationen-Expertin und bezeichnet sich als Historikerin für zeitgenössische Werte. Als Autorin, Rednerin und Beraterin hilft sie Unternehmen, Regierungen und Dienstleistern, den Generationenwechsel in Politik, Gesellschaft und am Arbeitsplatz zu verstehen. Filby hat an der University of Warwick promoviert. Sie ist die Autorin von «Fuelling Gender Diversity: Unlocking the Next Generation Workplace» und produziert einen Podcast, der sich mit der Generationen-Kluft beschäftigt. Das Interview mit Eliza Filby wurde an der NWX23 geführt, dem New-Work-Festival zur Zukunft der Arbeit in Hamburg. Organisator ist das Unternehmen New Work SE, dem die Marken Xing (Job-Netzwerk), Kununu (Plattform für Arbeitgeberbewertungen) und Onlyfy by Xing (Recruiting) gehören. Das Unternehmen ist seit 2006 kotiert und beschäftigt rund 2000 Mitarbeiter.

Quelle: NZZ

________

Kleines Glossar der Generationen nach Eliza Filby

Babyboomer: Die aussergewöhnliche Generation. Babyboomer haben nach dem Zweiten Weltkrieg enorm viel erreicht. Sie beherrschen die Unternehmenswelt. Sie sind die reichste Generation, die privilegierte Generation. Als die Babyboomer jung waren, haben alle über Jugendkultur gesprochen. Jetzt, wo sie alt werden, sprechen alle über die alternde Gesellschaft. In Grossbritannien ist jeder fünfte Boomer ein Millionär. In den USA besitzen die Boomer 70 Prozent des Vermögens, in Frankreich 60 Prozent.

Die Babyboomer definieren neu, was «Alter» heisst. In den USA sind die Boomer die Generation, die am meisten Zeit im Fitnessstudio verbringt. Sie mögen nicht immer die Grosskinder hüten. Es ist die Generation, bei welcher der Gebrauch von Social Media am schnellsten wächst. Facebook ist heute der Spielplatz der Babyboomer, morgen ihr Friedhof. 2050 wird es auf Facebook mehr Profile von Toten geben als von Lebendigen.

Generation X: Die ignorierte Generation. Grössenmässig wurden sie lange von den Boomern überschattet. Die Generation X ist die erste Tech-Generation, es sind die früheren Sony-Walkman-Kinder. Es ist die Generation, in der die Frauen die Männer an den Universitäten zahlenmässig überholt haben. Sie hat als erste die traditionellen Geschlechterrollen hinterfragt und die Diskussion um die Chancengerechtigkeit für Frauen am Arbeitsmarkt angestossen hat. Die Generation X ist aber gleichzeitig auch die eingezwängte Generation. Sie arbeitet, schaut nach den eigenen Kindern und muss sich oft noch um die alten Eltern kümmern. Frauen der Generation X waren während der Corona-Pandemie die am meisten gestresste Gruppe.

Millennials: Die Zwischengeneration. Millennials gelten als die am besten ausgebildete Generation «ever» – aber sie sind vielleicht die am wenigsten fachkundige Gruppe. Mitten durch diese Generation verläuft ein tiefer Graben. Es ist die Generation der Erben. Was sie spaltet, ist, wer auf eine Mama-Papa-Bank zählen kann und wer nicht. In Grossbritannien ist die Mama-Papa-Bank mittlerweile der sechstgrösste Hypothekargeber.

Generation Z: Die fluide Generation. Sie glaubt nicht an einen Arbeitgeber, sondern an fünf verschiedene Karrieren. Ihr Unternehmergeist spiegelt ihre Einschätzung, dass sie sich nicht auf nur ein Gehalt verlassen können. Die Generation Z ist mit Eltern aufgewachsen, die sie nach ihrer Meinung gefragt haben. Heute will die Generation Z, dass ihre Stimme auch am Arbeitsplatz gehört wird. Damit krempelt sie die alte Ordnung um.

Die Generation Z ist aber auch skeptisch und ängstlich. Es sind die neuen Puritaner. Ihre Angehörigen trinken weniger Alkohol, konsumieren weniger Drogen und haben weniger Sex. Sie wissen, dass in jeder Bar, in der sie trinken, und in jedem Bett, in dem sie schlafen, ein Überwachungsgerät in ihrer Nähe sein kann, was zu Shaming, Bullying und zur Blossstellung genutzt werden kann.